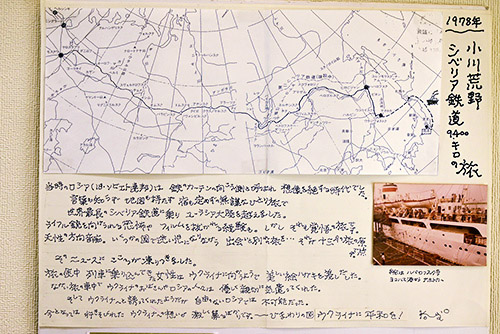

小川荒野さん、シベリア鉄道の旅を語る 前編

◇小川荒野(おがわこうや)さん プロフィール

画家。

1940年埼玉県越谷市生まれ、現在は春日部市在住。

モディリアーニのひたむきな純粋さとゴッホの情熱に魅せられ画家になる夢を抱き17歳で家を飛び出し自活を始める。その後、スケッチブック片手の旅は日本国内はもとより、ロシアからヨーロッパを中心にアメリカ、中国、インドなど40数ヶ国に及び、「放浪の旅の詩人画家」とも呼ばれ、放浪で得た感性を礎にした「十三月の旅へ」の個展開催は日本各地で200回を越え、作品に共感した多くの方々から支持を得ている。

現在、ロシアによるウクライナ侵攻で世界が注視する地域も含め、45年前に鉄路でナホトカからモスクワまで9400㌔以上旅した時に肌で感じたエピソードを、ミーツギャラリーで個展開催中の小川荒野さんに語っていただきました。

◇旅の動機

スケッチブック片手に17歳で家出した私は、千葉県野田市にある知人宅の土間に居候をしていました。当時は食べるのも大変でしたが、画家になることだけを目標に生きていたので、ある日、私は暮らしていた土間の土の上に世界地図を描き、以来その上で寝るようにして「いつか世界中を旅する画家になってやる。それこそが私が生きている証になる」と自分の進むべき道をしっかり心に刻みました。

◇「シベリア鉄道」以前の旅

私の最初の海外旅行は、1970年代初めに画家向けに企画されたフランスからスペインなど短期間でヨーロッパを巡るリーズナブルなツァーでした。あと国内旅行は、私の馬好きと、遮るもののない地平線を見たかったので、若い頃から広い北海道に憧れ、北の大地の良さが最も分かる真冬を好んで歩いていました。そうこうしているうちに北海道の地平線より数10倍広いシベリアを見たくなり、かつての思いを実現することにしました。

◇横浜から船に乗って

1978年8月、私が38歳の時、意を決してシベリア鉄道を経由してヨーロッパへ向かう旅に向かいました。当時、子どもたちを対象にしたドロンコ教室をやっていたし、経済面を考えても、長い休みはとれず全旅程は1ヶ月強。旅は、まず横浜港からナホトカ港までの船旅で始まりました。その乗船前、横浜の税関申告所で、埼玉県東松山市にある「原爆の絵」を展示することで知られる丸木美術館で仕事していて、私と面識のあった女性に突然声を掛けられ驚きました。北海道出身で画家志望の彼女はナホトカからハバロフスクまでは同じルートでしたが、彼女はハバロフスクで飛行機に乗り換えヨーロッパへ、私はシベリア鉄道に乗り込んでモスクワを目指しました。しかし、人生とは不思議なものです。横浜で出会って数週間後、モスクワを経て私がパリのリュクサンブール公園近くのホテルに滞在していた時、森の方から歩いて来る彼女と全く偶然に再会、信じられない嘘みたいな本当の話ですが、これが縁なのでしょうね。

◇コンパートメントの旅

私がハバロフスクから乗車したのはシベリア鉄道の寝台列車の3等車です。現在の様に快適な車両ではなく、定員6名のコンパートメント(個室)で3段ベッドがあり、私は他の乗客があまり好まない最上段を、支給された毛布1枚と共にモスクワまで私的なスペースとして確保しました。しかし、8月だからと言ってシベリアは暑いわけではなく、夜には空いた窓から雪が吹き込んで来ることもあって、私は旅の途中で発熱、家族同様になった同室の人々の心遣いと親切な車掌さんのお陰でロシアの女医さんに診てもらうことができことなきを得ました。加えて、1枚だった毛布は2枚に増えました。

◇3等車の人々

現在のシベリア鉄道だとウラジオストックからモスクワまで1週間弱の旅だそうですが、私が乗った45年前は、それよりももっと長かった気がします。実際には、そうではなかったかもしれませんが、私としては2週間ぐらい乗った感覚でした。言い換えれば、それくらい濃密な時間を車内で過ごしたと言えます。だって、言葉は通じないけれど、起きてから寝るまでお互いの顔をずっと見ているから感情は分かるし、いつしか同室のメンバーと穏やかな雰囲気が生まれ、家族みたいになってしまいました。その中には、私が勝手に「クマおばさん」と名付けた大きなロシア女性は、ハバロフスクから乗車した時、なんと鍋釜持参、太い大根に鮭を荒縄で吊るして持って乗って来てのには本当に驚きました。それで、彼女は持ってきた大根を切って私にくれたり、唯一人の外国人である私を本名の「マサオ」と呼びながら、いつも気にかけてくれました。こうした得難い経験ができたり、濃い関係性が生まれたのは、観光目的でない生活のために3等車を利用したからこそだったと思います。

◇イルクーツクの別れ

シベリア鉄道が駅に停車するのは感覚的に言って10数時間から20時間に1度ぐらいだから、地元の人は分かっているけれど、私は分かりません。ある時、同室の女性体育教師がバイカル湖近くのイルクーツクで深夜に下車すると聴き、私は別れを告げたくて寝ずに待っていたら、列車は闇に滑り込む様に停車。見ていると何があったわけでもなく、彼女はあくまでも自然な仕草で手を振りながら列車を下り、薄明かりが点く駅舎に向かって静かに歩いて行きました。その光景をデッキから見ていると、灯りは駅にしかなく、その周りは、日本では見たことのない漆黒の闇。そして、聴こえてきたのは、シベリア狼の「う~う~」と言う鳴き声だけ、私は未知の土地に来たことを肌で知りました。

続く

*2023年3月3日ミーツギャラリー取材

(構成・撮影 関 幸貴)